中国新聞コラム天風録「▲そろえ」やめよ! 衰退脱出の試金石

新聞の顔は1面である。1面を読めばその新聞のクオリティーが分かる。1面下部にあるコラムは全国紙の朝日新聞「天声人語」、読売新聞「編集手帳」などから地方紙まで1面の「花」となっている。この中で、広島の地方紙、中国新聞の「天風録」に「喝!」を進呈したい。

オールドメディアの新聞

天風録

https://www.chugoku-np.co.jp/feature/special/%E5%A4%A9%E9%A2%A8%E9%8C%B2

天風録のイメージ

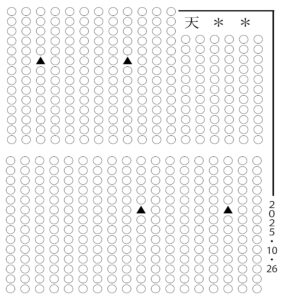

1面のコラムは、新聞社のベテラン記者が経験と知識を注ぎこんでいる。天風録で目に付くのは四つの▲。2段組みのコラムの上下それぞれに2個の▲がある。同じ段で▲の高さをそろえ、間隔も同じのことが多い。シンメトリーに配置された▲は、句点と改段落を合わせた機能を持っている。読み方は調べたが分からなかった。

文章には自然な流れがあるので、文字数をいじるには相応の時間がかかるはず。▲と▲の間をいじれば以後の▲の位置も変わる。WEB版「天風録」では▲そろえはない。

ベテラン記者が書くコラム

なぜ「▲そろえ」にこだわるのか。読み手の視点から推測すれば、美しく「目立つ」ことを目的にしているはずだ。職人芸のような▲そろえ。「どうだ、すごいだろう」という書き手の顔が見てきそうだ。

だが、これは間違っている。本末転倒。字数合わせに注ぐエネルギーの分だけ、推敲(すいこう)の時間は削られる。より充実した内容に磨き上げためにエネルギーを注ぐべきだ。最も適した言い回しや用語の字数が合わないからと、他の用語などに差し替えれば、不自然な言い回し、用語が出てくる。

中国新聞「天風録」の▲そろえが始まったのは2014年2月1日から。以前の1段組みから2段組みに変更して以来続いている。中国新聞だけでなく、▼、◆などで同じように対称に配置している例もある(読売、毎日、産経など)。天風録より1段落多い6段落の朝日新聞「天声人語」は、文字数が603字と天風録より2割ほど多く、▼そろえをしていない。全体の文字量は6段落全体で調整すればいいのに対して、天風録は5段落のそれぞれで調整することになる。文章は文字数が少なくなれば、それだけ書くのが難しくなる。天風録は自ら厳しいルールを定めて▲そろえを続けてきた。

周囲の中国新聞購読者に尋ねると天風録を読んでいる人は多くない。それは、面白くないことを意味している。評価する人もいるだろうが、一読者として天風録に言いたいことを挙げさせてもらう(いわゆる「個人の感想です」)。

〇なぞなぞから始まる⇒ 最初だけ読むと、何について書こうとしているのかわからない。本論は後で出てきて、そこで「なんだ、そのことか」と読者が得心する。もったいぶったパターンをよく見かける。

〇個人ネタの披露⇒ 検証のしようがない。「~を観た」「~へ行った」など、パーソナルな自慢話的な情報が出てくる。署名記事ではないのだから、個人の事柄は控え、出すとしても抑え気味にした方が慎み深さや品格を感じさせる。

〇「~だろう」「ようだ」などのあいまい表現⇒ 調べて正確な「~である」情報にするのは書き手の責任。安易な使い方ではないか。

〇トレンド遅れの「今北産業」 ⇒既に社会では知られている事柄について、自分が今知ったからと驚いて文章にする。トレンドの用語に触れて「知ったかぶり」をしていないか。「こたつ記者」でも書けるレベルでなく深掘りした記事が読みたい。

〇話があちらこちらに飛んで、結局何が言いたいのか分からない ⇒推敲が足りない証拠。書き手の「上から目線」だけが感じられ、「やっぱり読むんじゃなかった」と後悔する。

黄昏のオールドメディア

と、厳しい批評をしたが、中国新聞は、原爆平和報道などで高い評価を得ている。真面目で能力のある記者が多くいる、素晴らしい新聞社だ。以前そこで記事を書いていた私は、よく知っている(笑)。だが、その中国新聞もオールドメディア衰退の流れの中にある。天風録の書き手にも危機意識を持っていただきたいと願うのである。10月15日現在の発行部数は435,417部。1年前が468,349部から7%も減少している。減少率は加速しているので、今のペースで部数減少が続けば、今後10年でさらに半減する。

中国新聞発行部数

https://www.ad-chugoku.com/circulation/

新聞関連産業の動向を見ても、新聞の衰退がうかがえる。新聞用紙の生産で国内4位の丸住製紙(四国中央市)が2月、負債総額約590億円を抱えて民事再生法の適用を申請した。三菱重工機械システム(神戸市)は昨年6月、新聞印刷用のオフセット輪転機の製造終了を発表した。アフターサービスも最長で2036年3月までに終了し、新聞輪転機事業から撤退する。国内シェア約5割を占める同社の発表で新聞業界に激震が走った。正確な時期は予測できないが、「紙の新聞がなくなる日」がやってくる。

「ありえない…」新聞用紙4位の名門が株主総会2日後に突然破綻、その驚きの顛末とは?

https://diamond.jp/articles/-/365258

三菱重工、新聞輪転機事業から撤退 需要減や人材難で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC287S80Y4A620C2000000/

インターネットのSNSや動画投稿サイトなどが急速に進歩し、これまで受け手だった読者が発信者になった。マスメディアのレジームシフトが加速している。『第三の波』(1980年)でアルビン・トフラーが予測した情報化社会が現実になった。

進化を続けるインターネット

「進化論」を提唱したダーウィンは「最も強いものが生き残るのではない。最も変化に敏感なものが生き残る」と言う。童話『おじいさんのランプ』(新美南吉)はランプ売りが電気の普及で悲哀を感じ、そこから新しい時代へ向き合っていくストーリー。新聞も変化しなければ生き残れない。

危機的な状況の中で、▲そろえのような、「お遊び」をしている暇はない。社内では▲そろえについて議論があるはず。読者に紙面にしっかり向いてもらうには、まず天風録の▲そろえをやめよう! スペースを拡大することも考えてはどうか。新聞復活への糸口をつかめるかもしれないし、あるいは「次」へ変身するための時間を稼げるかもしれない。